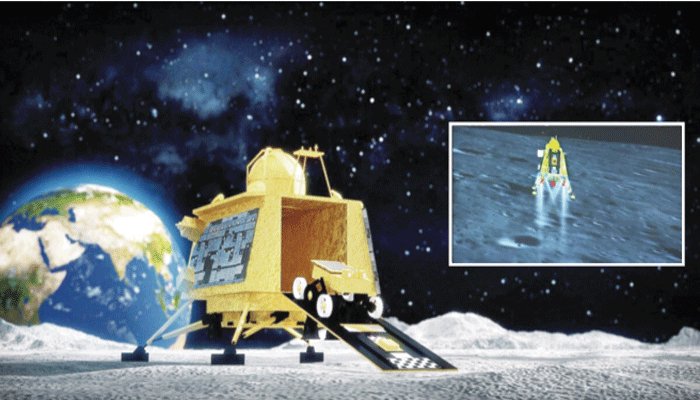

মহাকাশে ৪০ দিনের যাত্রা শেষে ২৩ আগস্ট বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিনিটে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-৩ চাঁদের বুকে অবতরণ করে। এর আগে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মহাকাশযান চাঁদে অবতরণ করেছে। তবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের দিক থেকে ভারতই প্রথম দেশ। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারত নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করল।

মহাকাশে ৪০ দিনের যাত্রা শেষে ২৩ আগস্ট বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিনিটে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-৩ চাঁদের বুকে অবতরণ করে। এর আগে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মহাকাশযান চাঁদে অবতরণ করেছে। তবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের দিক থেকে ভারতই প্রথম দেশ। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারত নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করল।

১৯৮৮ সালে ভারত প্রথম মহাকাশে রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট পাঠায়। এটি ছিল ভারতের মহাকাশ গবেষণায় একটি মাইলফলক। এর মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি, গবেষণা ও প্রচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এরপর একে একে বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ থেকে শুরু করে টেলিভিশন সম্প্রচার, আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের ১৫টি রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট রয়েছে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণায় সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষের নজির চন্দ্রযান-৩। গত ১৪ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে চন্দ্রযান-৩-এর যাত্রা শুরু হয়। ২৩ আগস্ট সন্ধ্যায় চাঁদে অবতরণের নির্ধারিত মুহূর্তটি ১৪০ কোটি ভারতবাসী টেলিভিশনের সামনে বসে উৎকণ্ঠার পাশাপাশি আনন্দ-উল্লাস নিয়ে দেখেছেন। এ সফলতা একদিনে আসেনি।

ভারতের চন্দ্রযান মিশন ‘লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রাম’ নামে পরিচিত। এর আওতায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চাঁদের অভিমুখে মোট তিনটি মহাকাশযান পাঠিয়েছেন। ২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি প্রথমবারের মতো ভারতের লুনার এক্সপ্লোরেশন বা চন্দ্র অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। এরপর ২০০৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১। চাঁদে নামার উদ্দেশ্য এর ছিল না। এটি শুধু কক্ষপথে ঘুরেছে। ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর রওনা হয়েছিল এটি। দশ মাস এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এরপর ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট হঠাৎ করে চন্দ্রযান-১-এর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যে অভিযানের মূল উদ্দেশ্যের ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পাদিত হওয়ায় একে সফল অভিযান হিসেবে দেখা হয়। চাঁদে পানির উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছিল চন্দ্রযান-১। ২০১৯ সালের ২২ জুলাই চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে রওনা হয়েছিল চন্দ্রযান-২। ৭ সেপ্টেম্বর তার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ল্যান্ডার বিক্রম যখন টাচডাউনের চেষ্টা করে, তখন ব্রেকিং সিস্টেমে কিছু অসংগতির কারণে সেটি চাঁদের বুকে ভেঙে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায় চন্দ্রযান-৩-এর পরিকল্পনা করা হয়।

স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যরা স্পেসএক্সের মতো বাণিজ্যিক কোম্পানির রকেটের ওপর নির্ভরশীল। তবে ভারতের রয়েছে নিজস্ব রকেট, নাম জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক-থ্রি (জিএসএলভি এমকে-থ্রি)। এতে করেই চন্দ্রযান-৩ পাঠানো হয়েছে।

‘গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম’ বা জিপিএস ছাড়া জীবনযাপন আজকাল কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের এই সিস্টেম কোনোদিন কোনো কারণে বন্ধ করে দেয় তাহলে কী হবে? এ অবস্থায় যেন সমস্যায় পড়তে না হয় তাই ভারত নিজেই একটি সিস্টেম গড়ে নিয়েছে, যার নাম ‘নাভিক’ (ন্যাভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কন্সটেলেশন)। এটি ভারত ও তার সীমান্তের আশপাশে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত কাজ করতে পারে বলে দাবি করা হয়। চন্দ্রযান-৩ অভিযানে এই ন্যাভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

চন্দ্রযান-৩-এর একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো এটি অবতরণ করেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে, যেখানে সম্প্রতি জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ও মনোযোগ এখন চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই অঞ্চলে। এ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য চাঁদের বুকে নিরাপদে অবতরণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো।

অবতরণের পরের ১৪ দিন ধরে চন্দ্রযান-৩-এর মুন রোভার ‘প্রজ্ঞান’ চাঁদের বুক থেকে বিভিন্ন ছবি ও তথ্য পাঠাতে থাকবে। এরপর প্রজ্ঞান রোভারের সক্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর কারণ, এটির শক্তির উৎস সৌরশক্তি চালিত সোলার সেল– আর একটা পর্যায়ের পর ওই সেলগুলো সূর্যালোকের আড়ালে চলে যাবে। এই দু’সপ্তাহের মধ্যে চন্দ্রযান-৩ পর্যায়ক্রমিকভাবে একের পর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। যার মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে কী কী ধরনের খনিজ পদার্থ আছে, তার একটি স্পেকট্রোমিটার অ্যানালাইসিসও থাকবে।

ইসরোর তথ্য অনুসারে, চন্দ্রযান-৩ অভিযানে মোট ৬১৫ কোটি ভারতীয় রুপি বা ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো খরচ হয়েছে। চার বছর আগেকার চন্দ্রযান-২-এর চেয়েও অনেকটা কম খরচ হয়েছে এই অভিযানে। এত কম খরচে পৃথিবীতে কোনো সফল মহাকাশ অভিযান চালানোর নজির খুব কমই আছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, চন্দ্রযান-৩-এর খরচ হলিউডের অনেক বিগ-বাজেট ছবি নির্মাণের খরচের চেয়েও অনেক কম। অভিযানটি ২০২০ সালেই পরিচালিত হবে বলে প্রথমে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু কভিড মহামারির জন্য সেই পরিকল্পনা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

চাঁদে এখন সবে ভোর হলো। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই মাটিতে পা রাখল বিক্রম। দরজা খুলে গিয়ে পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার প্রজ্ঞান। এই যন্ত্রগুলোর শক্তির উৎস সূর্য। সৌরশক্তিতে কাজ করছে সব যন্ত্রপাতি। আপাতত আগামী ১৪ দিন চাঁদে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করবে প্রজ্ঞান। পৃথিবীর হিসাবে ১৪ দিন, চাঁদে আসলে এক দিন মাত্র। ১৪ দিন পর চাঁদের মাটিতে সূর্য ডুবে যাবে। সেই আঁধারে আমাদের চন্দ্রযানের ‘নটে গাছটিও যাবে মুড়িয়ে’। এখন ১৪টা দিন আমাদের অনেক অজানা তথ্য, জ্ঞান আহরণের পালা। –তুষারকান্তি দাস, মহাকাশ বিজ্ঞানী, ইসরো